El derrocamiento de gobiernos constitucionales y la consecuente instalación de dictaduras fue una de las características distintivas de gran parte de la historia política argentina del siglo XX. Entre 1930 y 1976, las Fuerzas Armadas encabezaron seis golpes de Estado y sólo dos gobiernos constitucionales lograron culminar su mandato: el del Gral. Agustín P. Justo (1932-1938), de origen fraudulento, y el primer gobierno del Gral. Juan D. Perón (1946-1952).

Los golpes de Estado no fueron, sin embargo, la única fuente de autoritarismo y los gobiernos dictatoriales no fueron los únicos regímenes que suprimieron o avasallaron derechos que la Constitución garantizaba.

Durante la década de 1930, el fraude electoral fue una práctica corriente y sistemática de las elites políticas; los dos primeros gobiernos peronistas sostuvieron modalidades autoritarias y prácticas represivas para con sus opositores; los gobiernos que sucedieron al derrocamiento del Gral. Juan D. Perón en 1955 asumieron el poder o bien por medio de las armas o bien a través de actos electorales en los que la identidad política mayoritaria de la población -el peronismo- estaba proscripta. Es en este último caso que suele hablarse de democracias restringidas. Aquí, una breve recorrida por sus consecuencias…

La anulación formal del Estado de derecho, la represión de huelgas y movilizaciones, la prepotencia y el abuso de la autoridad, la tortura a prisioneros, etc., fueron prácticas tristemente comunes en la historia argentina. De modo que el ejercicio de la violencia material y la actividad política estuvieron estrecha y manifiestamente vinculadas en la historia de nuestro país, desde mucho tiempo antes de la consolidación del Estado nacional a fines del siglo XIX.

En esta tradición, las restricciones y actividades represivas y la alternancia entre democracias restringidas y dictaduras militares contribuyeron a consolidar una cultura política a lo largo del siglo XX caracterizada, entre otras cosas, por el descrédito, el escepticismo y hasta el desprecio hacia las instituciones y los principios de la democracia parlamentaria. En este contexto, no es extraño, entonces, que los jóvenes que se incorporaron a la vida pública entre mediados de la década del ’50 y mediados de la del ’70 hayan conocido y aprendido una versión de la política signada por la violencia institucional, la intolerancia y la lógica amigo-enemigo, en la que la conflictividad política era pensada en términos de un enfrentamiento violento, con escaso espacio para la negociación.

De los innumerables avatares de la historia política argentina del siglo XX, nos interesa destacar aquí dos acontecimientos que habrían de tener una incidencia fundamental en las características y modalidades de la movilización de masas de fines de la década del ’60 y comienzos de la del ’70: el derrocamiento del Gral. Juan D. Perón en 1955 por un lado, y el golpe de Estado encabezado por el Gral. Juan C. Onganía en 1966, por otro.

Si bien la vida política argentina estuvo atravesada por la conflictividad con relación al peronismo, desde la propia constitución de este movimiento en 1945, el derrocamiento del segundo gobierno peronista y la ferocidad de las actividades represivas que lo acompañaron (los bombardeos a Plaza de Mayo en 1955, los fusilamientos de José León Suárez en 1956, las vejaciones al cadáver de Evita, la proscripción política del Partido Peronista) provocaron un profundo malestar social que con el tiempo no haría más que agravarse. Efectivamente, la proscripción del movimiento y el exilio del líder dejaron sin posibilidad de representación institucional y pública a la identidad política más extendida del país. De ahí que tanto los gobiernos impuestos por la fuerza como los electos que sucedieron al derrocamiento del Gral. Juan D. Perón carecieran de consenso y hayan sido considerados como ilegítimos por importantes sectores de la población.

El golpe de Estado encabezado por el Gral. Juan C. Onganía marca, en este mismo contexto, otro punto de inflexión importante en la atmósfera política de fines de los años ’60. La creciente actividad represiva de la nueva dictadura (la intervención a las universidades y sindicatos, la violenta represión en movilizaciones y huelgas, la disolución de los partidos políticos y la confiscación de sus bienes; es decir, el cierre de los canales institucionales de actividad política, expresión, protesta, etc.) venía a confirmar, a los diversos grupos de jóvenes que por entonces observaban con atención y admiración el proceso revolucionario cubano, que la apelación a la «lucha armada» se volvía cada vez más necesaria y urgente a la hora de cambiar un orden, que hacía de la violencia estatal y de la represión herramientas privilegiadas de dominación.

Más aún cuando el nuevo gobierno no había establecido plazos temporales para el retorno a las elecciones y había puesto en marcha un plan económico que tenía al desarrollo y a la modernización del gran capital industrial como eje y norte de su política. Este plan implicaba, por su lógica de acumulación, una distribución del ingreso regresiva -es decir, adversa a los sectores populares y favorable a los grupos con altos niveles de concentración económica-.

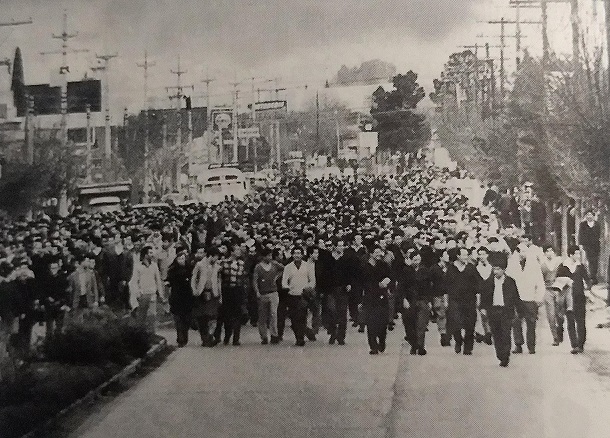

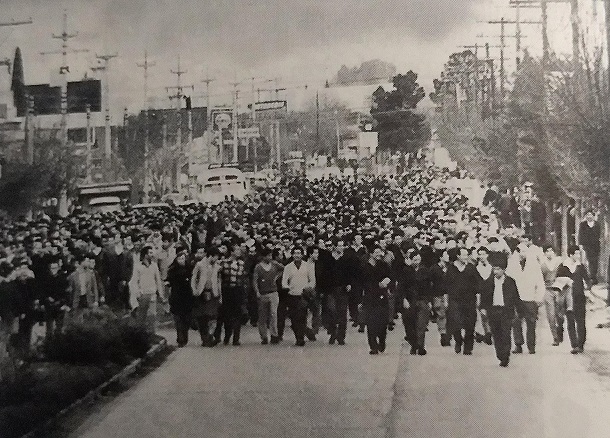

El descontento popular frente a este orden de cosas fue creciendo a la par de la capacidad de organización y movilización de los distintos sectores de la sociedad civil: obreros industriales, trabajadores y estudiantes. Esta movilización social encontró su punto culminante en el Cordobazo (1969), cuando una huelga general convocada por los sindicatos locales y a la que se sumaron los estudiantes universitarios terminó en un gran estallido popular, violentamente reprimido, que forzó la renuncia del entonces ministro de Economía y Trabajo (Krieger Vasena) y debilitó notablemente la figura del Gral. Juan C. Onganía. El Cordobazo marcó el inicio de un período de intensificación de la conflictividad política y la movilización de masas, período que encontraría un nuevo punto de inflexión con el retorno al orden constitucional en 1973.

Fue en aquel escenario cuando, al calor de la movilización popular y como parte de ella, surgió en el país un conjunto de organizaciones políticas revolucionarias -algunas de ellas guerrilleras-, de tradiciones políticas diversas, que en términos más generales se planteaban la toma del poder para la construcción de un orden económico-social distinto y, en el corto plazo, el derrocamiento de la dictadura de los generales Onganía, Levingston, Lanusse. Fueron los jóvenes las figuras protagónicas de estas organizaciones.

Fuente: Asociación civil Memoria Abierta, “De Memoria”, vol. 1: La primavera de los pueblos. «Jovenes, dictadura y democracias restringidas», 1ª ed. Bs. As., Secretaría de Educación, Gobierno dela Ciudad de Bs. As, 2005.