BRASIL y sus NOMBRES

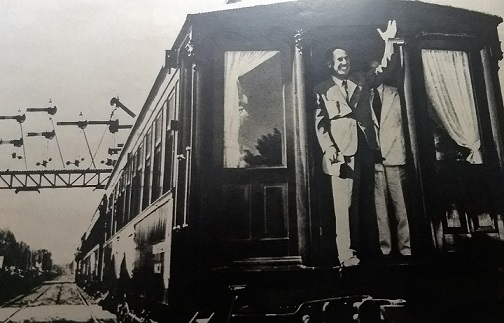

ELECCIONES DE 1946. El «milagro aritmético», Perón presidente

Las demandas de la oposición y las de una sociedad que había sufrido significativas transformaciones en los últimos años, obligaron al presidente Farrell[1] a convocar a comicios nacionales para principios de 1946. Dos alianzas sociales y políticas se enfrentaban. El país ya no volvería a ser el mismo. ¿Quiénes se enfrentaron? ¿Qué intereses representaban?

SOBRE EL ORIGEN DIVINO DE LA MONARQUÍA

Una de las características diferenciales de la Edad Moderna, fue el fortalecimiento del poder real, luego del debilitamiento producido durante la Edad Media. La Monarquía Absoluta fundamentaba su poder en el origen divino de los reyes. Aquí, un documento que lo explica.

«Dios establece a los reyes como sus ministros y reina a través de ellos sobre los pueblos (…) Los príncipes actúan, pues, como ministros de Dios y son sus representantes en la Tierra. Por esto, el trono real no es el trono de un hombre sino el trono de Dios mismo. Así, la persona de los reyes es sagrada y atentar contra ellos es un sacrilegio. Se debe obedecer a los príncipes por principio de religión y de conciencia. El servicio de Dios y el respeto por los reyes son cosas unidas (…) Dios ha puesto en los príncipes algo de divino.»

Obispo Jacques Bossuet, pensador francés del siglo XVII, Discurso sobre la historia universal, en Historia, el mundo contemporáneo, documentos y testimonios, Aique. Read more

EL GESTO DE NÉSTOR KIRCHNER

Acaba de fallecer el ex-presidente argentino Néstor Kirchner (2003/2007). La Historia, y no los editorialistas del presente, lo juzgará y colocará en el lugar que le corresponda, con sus errores y sus aciertos. En este espacio, me permito recordar un hecho de su gestión que me conmovió y que significó una inequívoca señal de su política de defensa de los derechos humanos. Ocurrió el miércoles 24 de marzo de 2004, cuando en ocasión de un nuevo aniversario del golpe militar de 1976, en el Colegio Militar ordenó al jefe del Ejército, general Roberto Bendini, descolgar los cuadros con las fotos de los ex dictadores Rafael Videla y Reynaldo Bignone.

Con voz firme y gesto adusto dijo “proceda”, en un acto de profunda trascendencia simbólica ya que los dictadores habían sido directores del Colegio Militar. La acción, «marca un claro posicionamiento que tiene todo el país, de terminar con esa etapa lamentable de nuestro país y que definitivamente esté consolidada la democracia y desterrado el terrorismo de Estado». “No es rencor ni odio lo que nos guía. Los que hicieron este hecho tenebroso y macabro, de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino”, dijo.

«Que quede bien claro, el terrorismo de Estado es una de las cosas más sangrientas que le pueden pasar a una sociedad. No hay nada que habilite el terrorismo de Estado, y menos la utilización de las Fuerzas Armadas».

Desde este humilde espacio, adherimos a sus palabras.

LA DIVINA COMEDIA, obra del genial DANTE ALIGHIERI

La Divina Comedia es un extenso poema escrito en estrofas de tres versos de once sílabas, o tercetos, inventada por Dante (o por él perfeccionada). Consta de 14.233 versos en total, distribuidos en tres partes o cánticas. La primera, el «Infierno» tiene treinta y tres cantos, precedidos por uno que hace las veces de proemio y suma 4720 versos. La segunda, el «Purgatorio», reúne 4.755 versos, en otros treinta y tres cantos, y la tercera, el «Paraíso», de igual cantidad de cantos, totaliza 4.758. Como puede verse, todo el poema oscila alrededor del número 3, o a sus múltiplos, en homenaje a la Santísima Trinidad. Los treinta y tres cantos de cada parte se corresponden con la edad de Jesucristo.

El poeta imaginó un viaje por el más allá, siguiendo las formas de visiones o alegorías usadas en poemas y obras anteriores a la suya. Para la primera parte del viaje fantasmal eligió por guía al gran poeta latino Virgilio, y para la segunda, la de las visiones de la buenaventuranza, a Beatriz, que, ya muerta cuando escribia la obra, encarnó a la mujer bienamada que protege con su bondad angélica al poeta.

Pero la obra no sólo recoge esta concepción de las penas y premios que esperan al alma según el dogma católico, sino que se convierte en una alegoría de la humanidad, sufriente y doliente en avance hacia su felicidad, a través de la pena o el arrepentimiento que purifican, sostenida por la hermandad y la caridad.

También es la presencia de una gran alma, con sus bondades y defectos, pero transida por la presencia del bien -aunque acuciada por la fuerza del mal-. que es la del poeta que le dió forma: Dante Alighieri.

Dante Alighieri, Nacido en Florencia el 29 de mayo de 1265 y fallecido en Rávena el 14 de septiembre de 1321. Su obra maestra, La Divina Comedia, es una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista, y es considerada como la obra maestra de la literatura italiana y una de las cumbres de la literatura universal.

EL FMI INSISTE CON LAS RECETAS DE SIEMPRE

Ajustar el gasto público, enfriar la demanda, fortalecer el clima de negocios y permitir volatilidad y apreciación del tipo de cambio son las características salientes de la combinación de políticas económicas que reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI) para Argentina y América latina. En su informe sobre el continente americano difundido ayer, el organismo multilateral asegura que esas recomendaciones buscan evitar que el dinamismo que exhiben las economías de la región termine siendo “insostenible”. Para eso propone desarticular algunos de los pilares macroeconómicos que permitieron atravesar la crisis financiera internacional en mejores condiciones que los países desarrollados y utilizar las mismas herramientas recesivas que profundizaron la debacle en países como Grecia, España, Portugal, Islandia, Letonia, Hungría, Ucrania y Rumania. En ese escenario, el organismo reclama a la Argentina que “avance en los esfuerzos para regularizar las relaciones con los acreedores externos”.

FUENTE: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-155379-2010-10-20.html

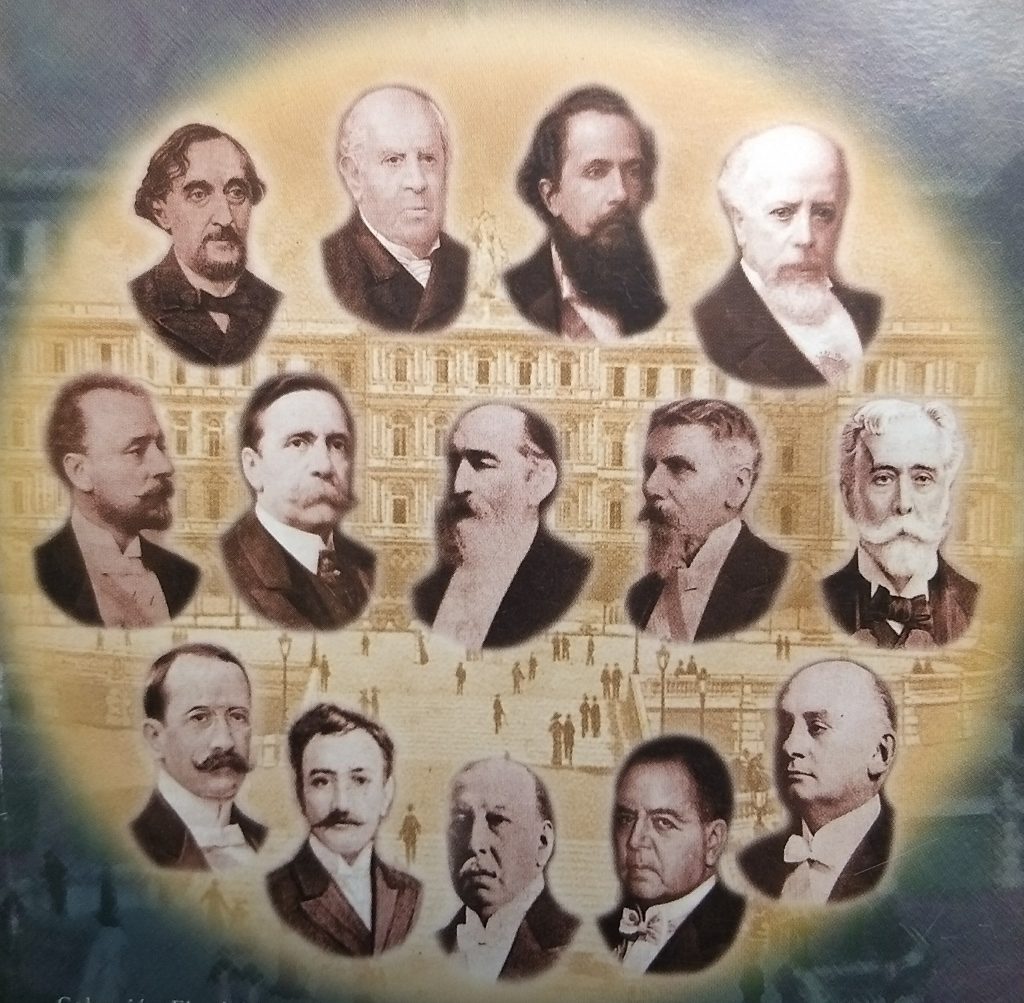

LEY SÁENZ PEÑA «Quiera el pueblo votar»

“He dicho a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario, quiera el pueblo votar”. Con estas palabras, el Presidente argentino Roque Sáenz Peña, presentó al Congreso de la Nación el proyecto de la ley que luego llevaría su nombre. Se conoce con el nombre de Ley Sáenz Peña, a la Ley 8.871 General de Elecciones, sancionada por el Congreso nacional el 10 de febrero de 1912. Dicha ley estableció el voto secreto y obligatorio, además de establecer el uso de padrones electorales. A pesar de pretenderse universal, sólo podían votar los argentinos nativos o naturalizados, masculinos mayores de 18 años. Las mujeres debieron esperar hasta la sanción de la Ley 14.032, de junio de 1951, para que se les reconocieran derechos electorales. El objetivo de la ley fue el de combatir el fraude, práctica que había permitido el mantenimiento de gobiernos oligárquicos en Argentina desde la presidencia de Bartolomé Mitre (1862) y que había excluido de la decisión electoral a la mayoría de la población.

¿En qué consistía la Ley? ¿cómo se votaba antes?

Read more“He dicho a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario, quiera el pueblo votar”. Con estas palabras, el Presidente argentino Roque Sáenz Peña, presentó al Congreso de la Nación el proyecto de la ley que luego llevaría su nombre. Se conoce con el nombre de Ley Sáenz Peña, a la Ley 8.871 General de Elecciones, sancionada por el Congreso nacional el 10 de febrero de 1912. Dicha ley estableció el voto secreto y obligatorio, además de establecer el uso de padrones electorales. A pesar de pretenderse universal, sólo podían votar los argentinos nativos o naturalizados, masculinos mayores de 18 años. Las mujeres debieron esperar hasta la sanción de la Ley 14.032, de junio de 1951, para que se les reconocieran derechos electorales. El objetivo de la ley fue el de combatir el fraude, práctica que había permitido el mantenimiento de gobiernos oligárquicos en Argentina desde la presidencia de Bartolomé Mitre (1862) y que había excluido de la decisión electoral a la mayoría de la población.

¿En qué consistía la Ley? ¿cómo se votaba antes?

Read moreJUSTICIA y DIGNIDAD

“Es difícil calificar la intensidad de esta audiencia. Estar por primera vez en un tribunal de Argentina y asistir a un juicio a represores de la envergadura de Luciano Benjamín Menéndez o Videla ya de por sí es importante, pero más importante aún es sentir la vibración de las víctimas, como el testimonio (de Asbert) que nos ha llevado al túnel del horror que vemos hoy con toda intensidad. Y los estamos viendo juzgar con todas las garantías de que ellos privaron a testigos y víctimas. Es una experiencia intensa como jurista, como persona y como juez que investigó estos hechos desde el ’96 hasta la actualidad”, dijo Garzón después de acomodar micrófonos, grabadores y someterse al asedio de un enjambre de camarógrafos ansiosos por disputar cada plano.

–¿Qué significan para Argentina estos juicios? –le preguntó un cronista. –Significa todo, la dignidad de este país en particular. Estos juicios demuestran que la sociedad no se rompe, sino que se vertebra mucho mejor. Es el resarcimiento de las víctimas que por años de vigencia de las leyes de impunidad no vieron garantizado ese derecho. En esas circunstancias actuamos como instancia de la justicia universal, procurando la acción de la Justicia. Nosotros hicimos nuestro trabajo de acuerdo con la ley.

Visita de Baltasar Garzón al juicio contra Rafael Videla y otros treinta imputados. NOTA COMPLETA: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-151135.html

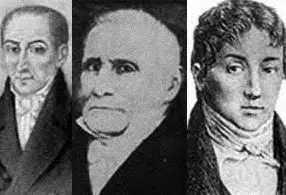

EL PRIMER TRIUNVIRATO. Un intento centralizador en el Río de la Plata

La derrota del ejército patriota en Huaqui, el levantamiento del sitio a Montevideo, y el bloqueo y cañoneo de naves realistas al Puerto de Buenos Aires, desprestigiaron la labor de la Junta Grande, a la que los opositores porteños responsabilizaron de la crítica situación. Mediante la intermediación del Cabildo, el gobierno decretó el 23 de septiembre de 1811 “la creación de un ejecutivo, cuya conducta debía quedar ajustada a las disposiciones que le dictaría la Junta”. El bando que anunciaba su creación decía que la Junta “ha acordado constituir un Poder Ejecutivo compuesto de tres vocales y tres secretarios sin voto; y debiendo ser los sujetos en quienes recayese la elección, de probidad y pública aceptación, se procuró explotar la voluntad general de esta ciudad, por unánime votación, se eligieron los siguientes: para vocales, los señores coronel doctor Feliciano Chiclana, don Manuel de Sarratea y el doctor Juan José Paso; y para secretarios sin voto los señores, doctor José Julián Perez, de Gobierno; doctor Bernardino Rivadavia, de Guerra y doctor Vicente López, de Hacienda; los cuales tomarán el gobierno bajo las reglas o modificaciones que deberá establecer la corporación o Junta Conservadora”.

Con la creación del Triunvirato[1], triunfaba la fracción morenista, porque de los seis electos, cinco eran porteños y sólo Pérez provinciano. Por el bando se decía que el nuevo ejecutivo debía obrar según las reglas que le diera la Junta Conservadora (ex Junta Grande). Veremos que el enfrentamiento estaba próximo.

La Junta Grande había demostrado su incapacidad para el ejercicio de las funciones ejecutivas, tal como lo había predicho Mariano Moreno, en el enfrentamiento que protagonizó con la facción saavedrista y que significó su alejamiento de la Primera Junta de gobierno. La creación del nuevo ejecutivo trataba de remediar el error cometido el 18 de diciembre del año anterior (cuando la Junta Grande se había constituido).

LA JUNTA CONSERVADORA y EL TRIUNVIRATO

El Reglamento Orgánico

El decreto del 23 de Septiembre ordenaba que el Triunvirato debía gobernar ateniendose a las normas que le fijara la Junta Conservadora, subordinando al Poder Ejecutivo bajo el poder del Legislativo. Ambos organismos, no tardaron en distanciarse,

El Triunvirato representaba los intereses porteños, y sostenía que la profunda crisis que afectaba al territorio, justificaba el establecimiento de un gobierno centralizado, en el que Buenos Aires impondría su superioridad sobre las provincias. Su máximo exponente era Bernardino Rivadavia.

La Junta Conservadora –bajo la influencia del Dean Funes- representaba el sentir provinciano, que también aspiraba al poder político.

El 22 de octubre de 1811, la Junta de Diputados dictó el Reglamento Orgánico, fijando las atribuciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Se establecía así –por primera vez en nuestro territorio- la separación de poderes. En su Preámbulo reconocía que “los hombres tienen ciertos derechos que no les es permitido abandonar”, reconociendo las derechos civiles que son atributos de la persona humana. En cuanto a la legitimidad de los poderes, sostenía que “para que una autoridad sea legítima entre las ciudades de nuestra confederación política, debe nacer del seno de ellas mismas y ser una obra de sus propias manos”. Se adoptaba así la doctrina del federalismo comunal, basado en hechos positivos como las autonomías de las ciudades cabildos. Dichas autonomías existían desde la colonia, y sobre ellas debía apoyarse cualquier organización política en los primeros tiempos de la Revolución. El Reglamento Orgánico comprendía tres secciones.

La primera era dedicada a la Junta Conservadora (poder legislativo) y le atribuía hacer la declaración de guerra, la paz, la tregua, tratados de límites, de comercio, la creación de nuevos impuestos, de tribunales o empleos desconocidos en la administración; y como cuerpo electoral el nombramiento de los individuos del poder ejecutivo, en caso de muerte o renuncia de sus integrantes.

La segunda parte del reglamento estaba dedicada al Poder Ejecutivo, es decir, al Triunvirato. “La defensa del Estado, la organización de los ejércitos, el sosiego público, la libertad civil, la recaudación e inversión de los fondos del Estado, el cumplimiento de las leyes y la seguridad real y personal de todos los ciudadanos, forman el objeto del ejercicio de su autoridad”. Determinaba sus limitaciones, “no podrá tener arrestado a ningún individuo, en ningún caso, más de 48 horas, dentro de cuyo término deberá remitirlo al juez competente (…) la infracción de este artículo se considerará como un atentado contra la libertad de los ciudadanos y cualquiera, en este caso, podrá elevar su queja a la Junta Conservadora”. Sin dudas, notables determinaciones.

El artículo 13 decía que “el poder ejecutivo será responsable a la Junta Conservadora de su conducta pública”, en concordancia con el decreto del 23 de septiembre. Dicho artículo ha sido muy cuestionado porque subordinaba al poder ejecutivo bajo la órbita del poder legislativo.

La tercera parte era dedicada al Poder Judicial. “El poder judicial es independiente y a el sólo toca juzgar a los ciudadanos.

“En lo expuesto hasta aquí, consistía el reglamento orgánico del año 1811, lleno de sanos principios, concebido según las doctrinas políticas mejor fundadas y suficiente como arreglo provisional de los poderes y funciones gubernamentales, pudo servir para satisfacer las exigencias de la situación nacional en aquella época, si un hombre que esperaba ansioso el momento de llegar a la cumbre del gobierno para imponer desde ella sus ideas centralistas y absorbentes, no hubiese malogrado los primeros frutos que la libertad comenzaba a producir dentro del orden y la legalidad”.[2]

Bernardino Rivadavia

El Triunvirato acusó recibo del Reglamento y consideró que la Junta Conservadora se reservaba excesivas atribuciones; sometiendo el documento a estudio del Cabildo, organismo que no estaba facultado para intervenir. Esta maniobra política, significaba el sometimiento de una norma nacional (sancionada por diputados de las provincias y de la capital) a la opinión de un organismo municipal (el Cabildo). La Junta reclamó con justa razón, porque se estaba atentando contra los poderes que había recibido de los pueblos. Bajo la influencia de Rivadavia, la Junta fue declarada rebelde y disuelta, enviando a sus miembros de regreso a sus jurisdicciones. Las Juntas provinciales seguirían la misma suerte, para ser reemplazadas por el antiguo sistema intendencial de funcionarios elegidos por el poder central. Por último, el Reglamento Orgánico, sería reemplazado por un Estatuto Provisional, redactado por Rivadavia. Dicho documento fue dictado el 22 de noviembre de 1811[3], y jurado el 1º de diciembre.

El Estatuto Provisional

En su artículo 1º establecía que los vocales se renovarían alternativamente cada 6 meses y que los secretarios se mantendrían en sus cargos. Recordemos que el Secretario inamovible del Triunvirato que redactó el Estatuto era Bernardino Rivadavia, alma y cabeza de aquel cuerpo.

La segunda parte se ocupaba de la renovación de los triunviros. “Para la elección que debe sustituir al vocal saliente, se creará una Asamblea General, compuesta del Ayuntamiento, de las representaciones que nombran los pueblos y de un número considerable de ciudadanos elegidos por el vecindario de esta capital, según el orden, modo y forma que prescribirá el Gobierno en un Reglamento que se publicará a la posible brevedad; en las ausencias temporales, suplirán los secretarios”.[4]

La primer Asamblea se constituyó en abril de 1812, con cada provincia representada por un diputado, a excepción de la Banda Oriental, la que obtuvo dos. Con respecto a la presencia de los ciudadanos, en un principio su número se fijó en cien, pero ante las dificultades que se presentaban se acordó que serían treinta y tres los elegidos.

Queda claro que la manera en la que se organizaba la Asamblea, establecía indiscutiblemente la supremacía de Buenos Aires sobre el resto de las provincias (los vecinos estarían en una proporción cuatro veces mayor a la representación del resto del país).

“ En el fondo, este triunvirato vino a representar el primer paso de la creciente tendencia de Buenos Aires a concentrar el poder en un centralismo sesgado por un porteñismo recalcitrante”.[5]

El 1º de diciembre el Estatuto fue jurado en la Plaza de la Victoria, ante las tropas que regresaban de la Banda Oriental, tras el armisticio firmado con el virrey Elio.

El 23 de marzo de 1812, Paso terminó su período, siendo reemplazado provisionalmente por Rivadavia. Debía producirse además, otra vacante, ya que Sarratea había sido designado jefe del Ejército patriota en la Banda Oriental. Rivadavia pretendía que la Asamblea eligiera a Pueyrredón, que por hallarse ausente (en el Ejército del norte) sería reemplazado interinamente por él, hasta tanto ocurriera la otra vacante (Sarratea) que pretendía ocupar definitivamente.

El 4 de abril se reunió la Asamblea[6], y el día 6 nombró a Pueyrredón, designando como su suplente a José Miguel Diaz Velez. Rivadavia quedaba postergado. Reaccionó rápidamente, ¿cómo?, disolviendo la Asamblea.

OBRA DEL TRIUNVIRATO

a) Política y judicial.

– El 26 de octubre de 1811 el Triunvirato creó una Junta Protectora de Libertad de Imprenta.

– Se dio a conocer el Decreto de la seguridad individual (anticipo del actual habeas Corpus).

– Prohibición del tráfico de esclavos.

– Creación de la escarapela nacional -18 de febrero de 1812- a solicitud del General Belgrano.

– El 23 de enero de 1812 dio a conocer el Reglamento de Institución y administración de justicia, que reemplaza a la antigua Audiencia por la Cámara de Apelaciones y además establece un Tribunal de Concordia.

b) Cultural y económica.

– Fueron creadas dos escuelas primarias y se solicitó la venida al país de profesores europeos .

– El Triunvirato suprimió el estanco del Tabaco, es decir, el monopolio de ese artículo por cuenta del Estado.

– Dio impulso a la agricultura y a las industrias.

c) Militar.

– Se instaló un Estado Mayor Militar para reformar y disciplinar el ejército.

– Se creó el Regimiento de Granaderos a Caballo.

Se precipita la caída del Triunvirato

La gestión del Triunvirato, bajo la influencia de Rivadavia, mostraba en sus actos rasgos definidamente autoritarios. Se reprendió duramente a Manuel Belgrano por haber enarbolado una bandera nacional a orillas del Paraná. Por otra parte, el sector morenista que en un principio se había asociado a su gestión, comenzó a distanciarse del Triunvirato. La Sociedad Patriótica, a través de Bernardo de Monteagudo, criticaba duramente la gestión rivadaviana a través de sus artículos en La Gazeta. A esto se sumaba la acción de la recién llegada Logia Lautaro, que había comenzado a trabajar por la independencia nacional y la organización política.

A las dificultades de orden político, se agregaba la grave situación del Ejército del Norte, asediado por el ejército realista. Gran descontento provocó la orden de retirada enviada por las autoridades porteñas al General Belgrano.

El 5 de octubre, llegaron las noticias de la victoria del ejército patriota en Tucumán. Dicho triunfo no pudo ser capitalizado por el Triunvirato, ya que se había producido gracias a la desobediencia de Belgrano a las órdenes impartidas.

El 6 de octubre, se reunió la Asamblea Electoral y designó nuevo triunviro –en reemplazo de Sarratea que había cesado- al doctor Pedro Medrano, el candidato de Rivadavia. El descontento fue general.

Al amanecer del 8 de octubre se presentaron en la Plaza de la Victoria las tropas de los Granaderos a Caballo, bajo las órdenes de San Martín, el Regimiento Nº 2, dirigido por Ortíz de Ocampo y la artillería del comandante Manuel Pinto. Los revolucionarios exigieron la convocatoria a un Cabildo Abierto y entregaron un petitorio en el que exigían: “que en el acto se suspendiera la Asamblea y cesara el gobierno en sus funciones y, reasumiendo la autoridad de que fuera investido por el pueblo el 22 de mayo de 1810, creara un Ejecutivo compuesto por las personas más dignas del sufragio público, debiendo convocarse a una Asamblea General Extraordinaria en el preciso término de noventa dias”.

El Cabildo accedió a lo solicitado y nombró para ejercer un nuevo gobierno provisional –hasta que se reuniese la Asamblea- a Juan José Paso, Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Alvarez Jonte. Nacía el segundo Triunvirato.

[1] El nombre oficial que figura en los documentos oficiales es el de Gobierno Superior de las Provincias Unidas del Río de la Plata a nombre del Señor Don Fernando VII. Históricamente se le llamó Primer Triunvirato. Se extendió desde 23/9/1811 hasta el 8/10/1812.

[2] ACEVEDO, J. E., Historia Argentina y Constitución Nacional, Lacort editor, Buenos Aires, 1940, pág. 165.

[3] Su nombre oficial fue el de “Estatuto provisional del gobierno superior de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a nombre del señor Fernando VII”.

[4] ACEVEDO, J.E, op. Cit. Pág. 166.

[5] DEPARTAMENTO de HISTORIA del COLEGIO NACIONAL de BUENOS AIRES, “Historia Argentina, desde la prehistoria hasta la actualidad”, Página 12, Buenos Aires, 1999, pág. 214.

[6] La integraban los 33 ciudadanos designados por el Cabildo y por 11 apoderados de los pueblos de las Provincias Unidas.

LAS PRIMERAS MONEDAS

Así como hoy usamos billetes y monedas para realizar nuestras transacciones cotidianas, los pueblos antiguos se valían de diversos elementos como medio de cambio. Sal, pescado, tabaco, metales o clavos eran algunas de las mercancías más utilizadas. Read more

EL NOMBRE DE BOLIVIA, ¿una alegoría política?

En el marco de una serie de notas publicadas por el diario EL PAIS, en las que diferentes historiadores escriben sobre los orígenes de los nombres de las naciones latinoamericanas; la historiadora Esther Aillón Soria, de la Universidad de La Paz, explica cómo la república más alta del mundo alcanzó su independencia y reflexiona sobre la alegoría política de su nombre. Read more

LA MUERTE DEL CHE por MARIO BENEDETTI

Consternados, Rabiosos

Así estamos

consternados

rabiosos

aunque esta muerte sea

uno de los absurdos previsibles

da vergüenza mirar los cuadros,

los sillones, las alfombras.

Sacar una botella del refrigerador

teclear las tres letras mundiales de tu nombre

en la rígida máquina

que nunca

nunca estuvo

con la cinta tan pálida

Vergüenza tener frío

y arrimarse a la estufa como siempre

tener hambre y comer esa cosa tan simple

abrir el tocadiscos y escuchar en silencio

sobre todo si es un cuarteto de Mozart

Da vergüenza el confort

y el asma da vergüenza

cuando tú comandante estás cayendo

ametrallado

fabuloso

nítido

eres nuestra conciencia acribillada

Dicen que te quemaron con qué fuego

van a quemar las buenas

buenas nuevas

la irascible ternura

que trajiste y llevaste

con tu tos

con tu barro

Dicen que incineraron

toda tu vocación

menos un dedo

Basta para mostrarnos el camino

para acusar al monstruo y sus tizones

para apretar de nuevo los gatillos

Así estamos

consternados

rabiosos

claro que con el tiempo la plomiza

consternación

se nos ira pasando la rabia quedará

se hará más limpia

estás muerto

estás vivo

estás cayendo

estás nube

estás lluvia

estás estrella

Donde estés

si es que estás

si estás llegando

aprovecha por fina respirar tranquilo

a llenarte de cielo los pulmones

Donde estés

si es que estás

si estás llegando

será una pena que no exista Dios

Pero habrá otros

claro que habrá otros

dignos de recibirte

comandante.

Mario Benedetti

Montevideo, octubre de 1967

COMO LA ARQUEOLOGÍA DESCUBRE EL PASADO

A través del trabajo de arqueólogos, se puede determinar, por ejemplo, si un pueblo de la antigüedad fue agricultor, y si esa actividad fue aprendida y perfeccionada o adoptada abruptamente. En el Cercano Oriente o en Mesoamérica puede observarse el paso del trigo silvestre al trigo cultivado, y del maíz silvestre al cultivado. Estos lugares son considerados centros de invención, y el arqueólogo puede ver -a partir de sus hallazgos- que el proceso de invención fue gradual. En cambio, en Europa Occidental, se pasa bruscamente de un campamento de cazadores – recolectores a un hábitat de agricultores que cultivaban un trigo ya evolucionado. En estas zonas de adopción, la aparición abrupta de restos materiales indican inequívocamente la adopción de una técnica elaborada anteriormente por otro pueblo.

IMAGEN: De Frédéric Vincent – Trabajo propio, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=146623

LA DICTADURA NAZI. Ian Kershaw y el impacto social del nazismo

La etapa del nazismo en Alemania constituye, por su excepcionalidad, un problema historiográfico y a la vez un desafío político y ético, que se ha renovado en las últimas décadas. En «La dictadura Nazi. Problemas y perspectivas de interpretación«, una obra clásica, recientemente actualizada, Ian Kershaw revisa las principales materias en discusión. ¿Cómo pudo ser posible el nazismo? Escapando a las simplistas explicaciones que lo señalan como producto e instrumento de fuerzas capitalistas reaccionarias, debe entenderse más bien como la consecuencia de una profunda crisis sociopolítica, y con una muy heterogénea masa de seguidores que sólo compartian un exacerbado odio hacia el marxismo, hacia los judíos y hacia el sistema repúblicano democrático de Weimar que no atendía sus demandas.

CATÁSTROFE DEMOGRÁFICA

La población originaria de América disminuyó aceleradamente por causa de la conquista y colonización europea, motivo por el cual muchos historiadores hablan de «catástrofe demográfica«. Entre sus causas encontramos: las muertes durante los enfrentamientos y los saqueos de las ciudades, en los maltratos y en la explotación laboral extrema, y también en la introducción de enfermedades desconocidas en América (choque biológico). Viruela, tifus, peste bubónica y enfermedades de transmisión sexual, diezmaron a poblaciones enteras, indefensas ante estas infecciones. Las hambrunas, la destrucción de los ecosistemas y el abandono al que se arrojaron muchos indígenas, hicieron el resto. La vida ya no tenía sentido, y muchos optaron por el suicidio o por no traer hijos al mundo. Niños que estarían condenados a servir y a ser humillados de por vida. Read more