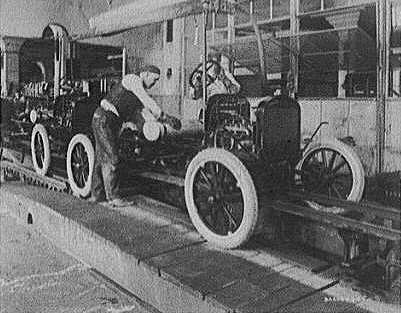

Desde Inglaterra, la industrialización se difundió a los países continentales de Europa y Estados Unidos durante el siglo XIX. Los primeros pasos fueron dados por Bélgica, Francia y los Estados Alemanes -en Europa- y los Estados Unidos.

Read more

|

You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!

Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

|

Desde Inglaterra, la industrialización se difundió a los países continentales de Europa y Estados Unidos durante el siglo XIX. Los primeros pasos fueron dados por Bélgica, Francia y los Estados Alemanes -en Europa- y los Estados Unidos.

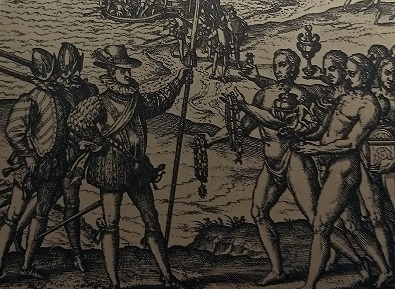

Read morePolémico, inacabado, el proceso que comenzó el 12 de octubre de 1492 aún no ha terminado. Su discusión aún despierta fuertes polémicas. Desde este lugar, intentaremos desarrollarlas. Read more

¿Qué clase de día es este Día de la Raza? ¿Uno que merece ser celebrado, ya que hizo posible que América se enriqueciera con el legado cultural español? ¿Uno, por el contrario, digno de lamentar o al menos criticar, si pensamos en la exterminación de pueblos y de tradiciones nativas en que resultó? ¿O uno para -simplemente- aceptar, para incluir en nuestra historia como hecho dado que nos conforma como personas y que nos hace ser quienes somos a los americanos, seres meztizos -en diversos porcentajes- de herencia aborigen y herencia europea?

¿qué es exactamente lo que se recuerda este día? Que, el 12 de octubre de 1492, después de 72 días de navegación, el marinero Rodrigo de Triana divisó tierra americana. Esa fecha fue un punto de inflexión: a partir de entonces, no sólo la vida del nuevo continente y la de la vieja Europa se alteraron radicalmente en todos sus órdenes (el político, el económico, el cultural y el religioso), sino que los paradigmas mismos sobre los que se asentaba el pensamiento occidental cambiaron para siempre.

Ya en el siglo XIX, al celebrarse el cuarto centenario del descubrimiento -el 12 de octubre de 1892-, un decreto real firmado bajo la regencia de doña María Cristina de Habsburgo instituía como fiesta nacional el aniversario del día en que las carabelas de Colón visualizaron las «Indias».

En América, en el marco de lo que se conoce como «política de gestos» en las relaciones con España durante la Primera Guerra Mundial y en oposición a actitudes imperialistas por parte de Estados Unidos, se promulgó en Argentina, en 1917, la institución del 12 de octubre como «Día de la Raza». En los años siguientes, varios países americanos (Venezuela, Chile, México, Uruguay) adhirieron a la celebración.

El decreto del presidente argentino Hipólito Yrigoyen justificaba así la declaración de la fecha en «fiesta nacional»:

«1º. El descubrimiento de América es el acontecimiento más trascendental que haya realizado la humanidad a través de los tiempos, pues todas las renovaciones posteriores derivan de este asombroso suceso, que a la par que amplió los límites de la tierra, abrió insospechados horizontes al espíritu.

«2º. Que se debió al genio hispano intensificado con la visión suprema de Colón, efemérides tan portentosa, que no queda suscrita al prodigio del descubrimiento, sino que se consolida con la conquista, empresa esta tan ardua que no tiene término posible de comparación en los anales de todos los pueblos.

«3º. Que la España descubridora y conquistadora volcó sobre el continente enigmático el magnífico valor de sus guerreros, el ardor de sus exploradores, la fe de sus sacerdotes, el preceptismo de sus sabios, la labor de sus menestrales, y derramó sus virtudes sobre la inmensa heredad que integra la nación americana.

«Por tanto, siendo eminentemente justo consagrar la festividad de la fecha en homenaje a España, progenitora de las naciones a las cuales ha dado con la levadura de su sangre y la armonía de su lengua una herencia inmortal, debemos afirmar y sancionar el jubiloso reconocimiento (…)»

Lejos de nuestra disposición actual están estas palabras. Hoy en día, la conquista suele verse como una gesta por lo menos cuestionable. En el presente, se revalorizan todas las expresiones culturales y se procura abandonar la cosmovisión etnocéntrica europea.

El presidente venezolano Hugo Chávez, por ejemplo, cambió la significación de la fecha, al «re»nominarla «Día de la resistencia indígena», en 2002. Su par boliviano, Evo Morales, sostuvo en un acto de gran concurrencia en La Paz, que ‘Este 12 de octubre, antes llamado Día de la Raza, después Día de la Desgracia, ahora es Día de la Liberación, un día de dignificación de nuestra América, de Abya Yala [América, en quechua], empezando por Bolivia’.

IMAGEN: http://angostura-antioquia.gov.co/sitio.shtml?apc=C1c1–&x=1364559

Cierto día un hombre caminaba por un lugar desierto cuando escucho una voz que le dijo:

Cierto día un hombre caminaba por un lugar desierto cuando escucho una voz que le dijo:

“Toma cuantas piedras puedas y échalas en tu mochila, mañana te sentirás feliz y triste a la vez”.

El hombre hizo lo que le indicaron y al día siguiente las piedras se convirtieron en oro y piedras preciosas. Se sintió feliz por eso, pero triste por no haber agarrado mas.

Lo mismo pasa con la educación……..

Carlos III

La utilidad pública es la meta sagrada, la meta única de Jovellanos, el único móvil de su obra escrita, lo mismo que de su actividad y su conducta. Saben igualmente que la cultura nueva liberará a su país de sus cadenas espirituales, del yugo aplastante de la filosofía escolástica, del principio de autoridad que se ríe de los hechos y de la razón. Y esta convicción,… es lo que explica que poco a poco se haya venido a considerar esa cultura como un servicio del Estado, y ha venido a ser una “cultura dirigida”.… muchos españoles estiman que la cultura debe estar dirigida por el poder central y que no puede confiarse a la iniciativa privada e individual. Es imprescindible, en efecto, esta “autoridad suprema” para llevar a cabo felizmente el desarrollo de la “ilustración” general que debe conducir a la felicidad pública.

Pero hay otro argumento –y es el más importante- que se invoca a favor de la cultura dirigida. Recordando los desórdenes que agitaron a Madrid… los españoles “ilustrados” juzgan que la difusión de la cultura, al engendrar la felicidad, conjurará el espectro de estas revueltas populares cuyas consecuencias son imposibles de prever. No desean de ningún modo una revolución radical…

Read moreEn el esperado discurso que funciona como apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que es seguido por millones de personas en todo el mundo, el presidente norteamericano, Barack Obama, elogió a las Madres de Plaza de Mayo como un ejemplo en la defensa de los derechos humanos. Este hecho -significativo en sí mismo- que debería ser motivo de orgullo para todo argentino de bien, ha sido cubierto de manera diferente por los medios periodísticos nacionales. Resulta interesante observar que, como el gobierno ha hecho de la defensa de los derechos humanos durante la pasada dictadura, una bandera política, todo aquel medio que es opositor, soslaya el hecho porque haciendolo, no reconoce el acierto de la política de Estado llevada a cabo en los últimos años. La pelea entre el gobierno y el multimedios, se manifiesta también en este terreno. A continuación, el análisis de la misma noticia, desde tres miradas, la de Clarín, Página 12 y La Nación. Vale la pena el ejercicio. Read more

Es probablemente el mayor historiador vivo. Su mirada es universal, como lo muestran sus libros La era de la revolución y La era del capitalismo (ver:http://www.siemprehistoria.com.ar/?p=132). Esta entrevista constituye su más reciente ejercicio de una visión global sobre los problemas y las tendencias del mundo moderno. Read more

El 16 de septiembre de 1976, 10 estudiantes secundarios de la Escuela Normal Nro 3 de la Plata, son secuestrados tras participar en una campaña por el boleto estudiantil. Todos tenían entre 14 y 17 años. El operativo fue realizado por el Batallón 601 del servicio de Inteligencia del ejercito y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por el general Ramón Camps, que califico al suceso como «accionar subversivo en las Escuelas». Este hecho es recordado como «La noche de los lápices».

Cuando asumieron, en 1976, los militares consideraban que en la Argentina había una generación perdida: la juventud. Esta, por la sofisticada acción de «ideólogos» se había vuelto rebelde y contestataria. La política hacia los jóvenes parte de considerar que los que habían pasado por la experiencia del Cordobazo y demás luchas previas a 1973, los que habían vivido con algún grado de participación del proceso de los años 1973,74 y 75, los estudiantes universitarios y los jóvenes obreros, eran en su mayoría irrecuperables y en consecuencia había que combatirlos. Para ello utilizaron un pretexto tan obvio como falaz, se trataba de subversivos reales o potenciales que ponían en riesgo al conjunto del cuerpo social. El ser joven pasa a ser un peligro.

El 16 de septiembre de 2010, en Córdoba, invitados por el Concejo Deliberabante, jovenes estudiantes secundarios que iban a participar de la conmemoración de «La noche de los lápices», debieron soportar la requisa de sus mochilas por parte de la polícia a cargo de la seguridad del acto. Cabe destacar que esta no es una práctica habitual en dicho recinto, en el que sólo se solicita el documento que acredite la identidad para el ingreso. Parece ser que aún hoy, ser joven es un peligro. Lamentable.

Crónica del hecho: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/polemico-control-estudiantes-en-el-concejo

Las amplias regiones agrícolas de Europa permanentemente padecían la falta de forraje de invierno para alimentar a su ganado. Cada otoño, grandes cantidades de animales tenían que ser sacrificados, y su carne conservada para el consumo invernal, a través del salado o del adobo. La sal deshidrata la carne, la seca y permite su conservación por más tiempo. De ahí la constante e inagotable demanda de especias para condimento, y especialmente para conservación. La sal era el preservador más común y barato. La mayor parte de la provisión de sal de la Europa Occidental era de origen portugués. Otras especies conservantes eran: la pimienta de origen indio, la canela de Ceilán, la nuez moscada de Célebes, el jenjibre chino y el clavo de olor proveniente de las Islas Molucas. Esto explica la necesidad del comercio entre Occidente y Oriente.

Como ya hemos dicho en otras oportunidades, los procesos históricos nunca obedecen a una sola o única causa, sino que por el contrario, son múltiples las que los originan. La expansión atlántica (o ultramarina) europea de fines del siglo XV, que desencadenó la llegada de Colón a estas tierras, no escapa a la multicausalidad. El cierre de las rutas a Oriente tras la caída de Constantinopla a mano de los turcos otomanos en 1453, los avances científicos y tecnológicos, sumados a los cambios políticos y sociales de la Europa occidental de fines de la Edad Media, son algunas de sus causas. Recorrámoslas.

Read moreGaspar Melchor de Jovellanos

…En España, un puñado de hombres ilustrados quieren dar prosperidad y dicha, cultura y dignidad a su patria. Estos “filósofos” sacuden viejos prejuicios y una agobiante tradición espiritual y, con una mirada nueva se ponen a medir el retraso de España respecto de las demás naciones europeas y a predicar incansablemente los remedios que acabarán con ese retraso. El objetivo es el progreso material, porque es preciso que los campos se cultiven mejor, y esto será cuando la propiedad esté mejor repartida. Es preciso que las fábricas se multipliquen, y se multiplicarán cuando los artesanos sean más instruidos, y más inteligentes los dueños.

Read more

Tras la convocatoria hecha por la Junta Provisional[1] –que había provocado el enfrentamiento entre Saavedra y Moreno– a mediados de diciembre de 1810, nueve eran los diputados que se habían trasladado a la capital[2]. El Dean Funes, apoyado por Saavedra, se había instituido en defensor de los derechos de los demás diputados. En sesión del 18 de diciembre, con asistencia de los representantes del interior, se puso a consideración su incorporación a la Junta. El dean Funes tomó la palabra:

“que los diputados se hallaban precisados a reclamar el derecho que les competía para incorporarse a la Junta Provisional y tomar parte activa en el mando de las provincias, hasta la celebración del Congreso que estaba convocado; que este derecho, a más de ser incontestable en los pueblos, sus representados, pues la capital no tenía títulos legítimos para elegir por sí sola gobernadores, a que las demás ciudades deban obedecer, estaba reconocido por la misma Junta, la cual en el oficio circular de la convocación, habría ofrecido expresamente a los diputados que apenas llegasen tomarían una parte activa en el gobierno, y serian incorporados a la Junta”.

Read moreAristóteles, la ética y la amistad, por Liliana Guzman (Universidad Nacional de San Luis)

¿Por qué siempre que hablamos de formación ética nos quedamos en los límites de la moral? Pues cada vez que aparece en escena el problema de la formación ética (y sus problemas), en general, nos quedamos en los límites de una moral entendida sólo como capacidad de juicio respecto del obrar, lo cual no agota tampoco el pleno alcance de la palabra “moral”. Sin embargo, habitualmente tendemos a asociar formación ética a formación moral. Por eso aquí voy a tratar de leer una fuente ineludible de formación ética en un ejercicio de lectura que quisiera no excluir la moral pero tampoco reducirla a juicios de obrar, pero que se ocupe precisamente de la formación ética como modo de pensar la filosofía y su enseñanza. Y más aún, quizás como camino de reencuentro con ese lugar humano y benevolente que la formación ética puede habilitar a partir del comprenderse a sí misma como Aristóteles sugiere: por vía de la amistad. Read more